Charbonnages de Wasmes.

- Centre culturel de Colfontaine

- 7 mai 2025

- 4 min de lecture

Dernière mise à jour : 2 juil. 2025

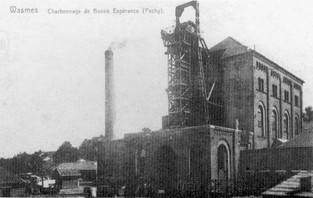

Le charbonnage de Bonne Espérance et son terril, dit « le Pachy ».

Coincé entre la rue Clémenceau et la rue des Groseilliers, ce puits, dit «n°8 de l’Escouffiaux», termina son activité en 1930. Ne subsistent que quelques bâtiments à vocation commerciale (l’Auberge de la Folie).

Des wagonnets venant du charbonnage franchissaient le pont au-dessus de la rue de la Jonquière (actuelle rue Clémenceau). Ils transportaient le charbon au triage qui se trouvait plus haut au pied du terril, là où se trouvent les installations d’un centre équestre.

Le 22 mars 1861, un coup de grisou fait 21 morts et blessés. En 1892, le puits fait 17 morts par la chute de la cage suite à un câble cassé.

Le mot « Pachy » (pachi ou pâchi) signifierait prairie, pâturages.

Explications paysagères lors de l’escalade du terril : on peut découvrir, au travers la végétation luxuriante, quelques vues sur les quatre points cardinaux de notre entité (vallée d’El’Wasmes, clochers de paroisses avoisinantes, vestiges du charbonnage de Bonne Espérance et de la Brasserie Centrale, Cense de la Court…). Dans les années 50, le terril accueillait un motocross bien connu dans la région.

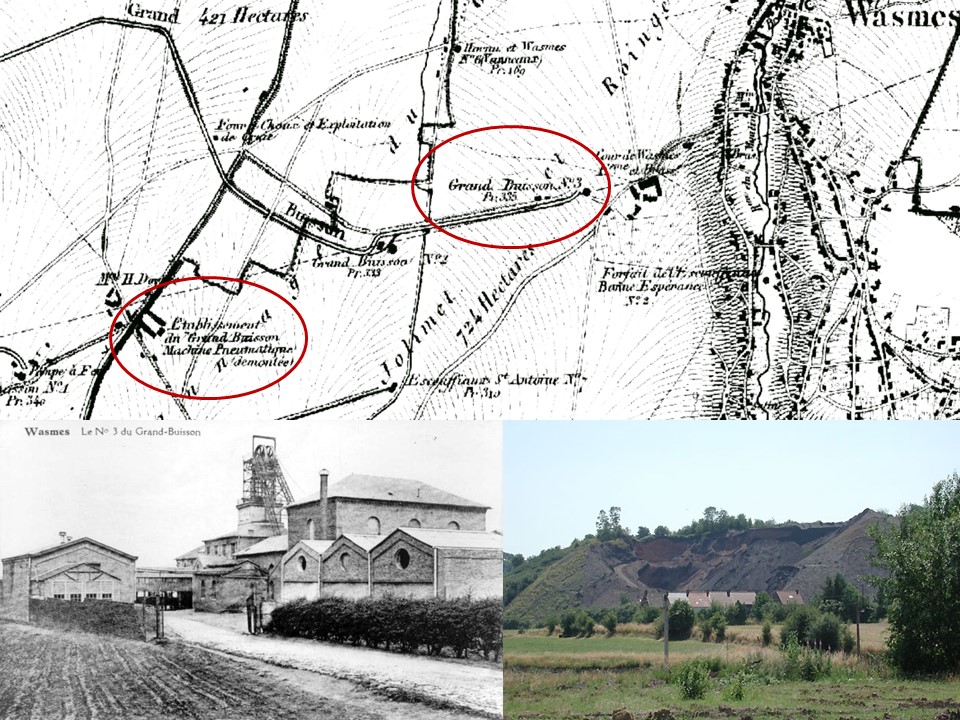

Le charbonnage du Grand Buisson et son terril (dit le XVIII)

Situé entre la rue Wilson et la rue de Warquignies (voir plan).

Il s’agit du puits n°3 dit aussi « 18 du Grand Buisson » (bouchon, en patois), en référence aux terres buissonneuses qui abondaient dans ce quartier en 1784. Ce charbonnage possédait aussi un puits (le 19) à proximité de la rue Wilson à Wasmes.

14 juin 1836 : 25 morts. 3 mai 1840 : 13 morts. 1894 : 10 morts. 1901 : 19 morts. Le puits fut fermé en 1930.

Marcasse (le VII - Saint Antoine)

Le charbonnage de Marcasse

L’origine du nom "Marcasse" ne vient probablement pas des marcassins, comme certains le pensent, mais plutôt des "marcassites", roches noires et très dures présentes dans les veines de charbon, ainsi appelées par les mineurs borains.

Ce charbonnage portait aussi le nom de n°8 Saint-Antoine Escouffiaux. Ce nom fait référence à ses anciens propriétaires : Saint-Antoine pour l’abbaye de Saint-Ghislain, et Escouffiaux pour le seigneur Colmant de l’Escouffe.

Archives de Georges Larcin

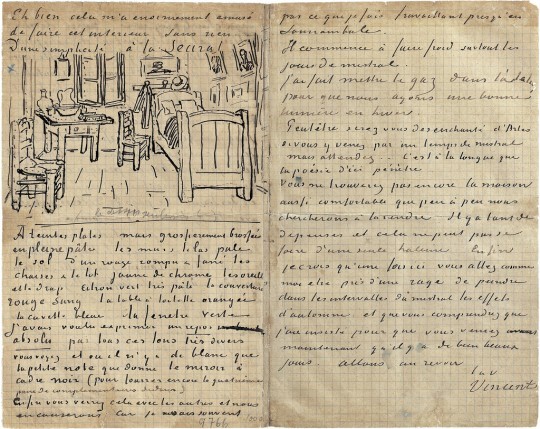

Non loin du terril du 18, se dressent, isolés dans le paysage, les vestiges du site charbonnier de Marcasse (puits n°7 d’Hornu et Wasmes). C’est ici que Vincent Van Gogh descendit en 1879 à plus de 700 mètres de profondeur, pour partager durant quelques heures le labeur des mineurs.

Formé d'un ensemble de bâtiments en brique et ossature de béton, le charbonnage a mis fin à ses activités en 1958 après un ultime coup de grisou, fatal à 17 mineurs le 13 janvier 1953.

Marcasse en 1963

Marcasse en 2020

N.B. : Les terrils du Grand Buisson et de Marcasse constituent actuellement une réserve naturelle (Natagora) :

Les Vanneaux

Les « Vanniaulx », cités en 1298 et 1372, rappellent l’oiseau de ce nom, le vanneau, qui s’y trouvait jadis en abondance dans les marais.

Propriété de la S.A. « Hornu et Wasmes », ce site comportait encore 6 puits en activité en 1920.

Les puits n° 3 & 5 (rue du Pont d’Arcole)

Accident du 23 septembre 1871 : 44 morts.

Les puits No 3 et 5 « d’Hornu et Wasmes » ou « des Vanneaux » ont fermé respectivement le 29 décembre 1956 et le 20 juillet 1957

Ce site est actuellement en voie de réhabilitation et devrait d’ici peu abriter les services du nouveau Centre Administratif de Colfontaine.

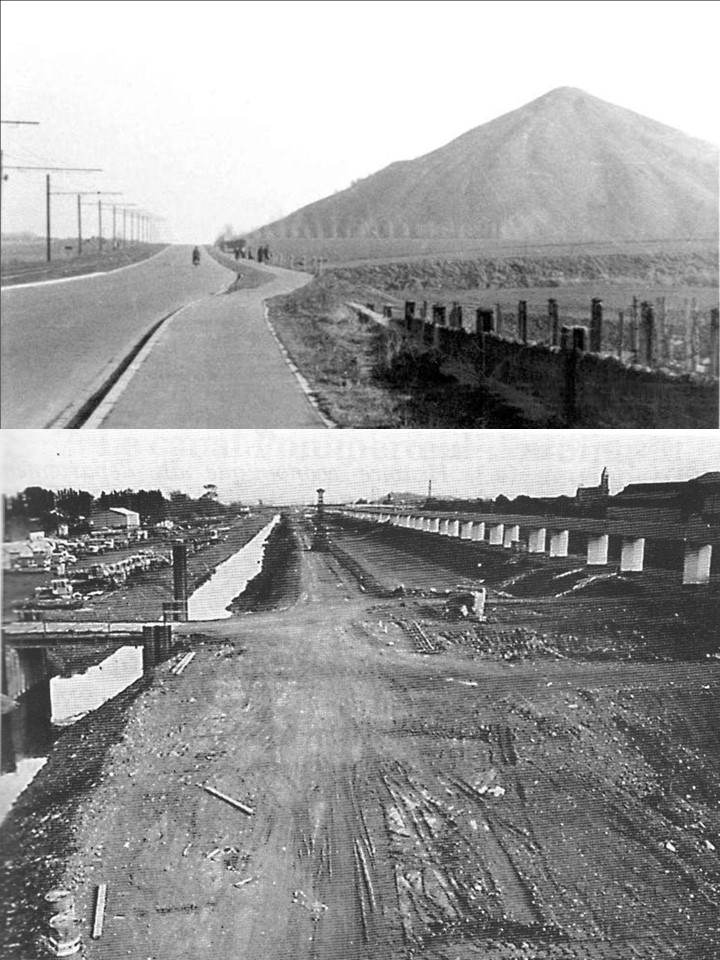

Le terril, que l’on peut voir sur une photo (1960) prise depuis l’avenue Biesman à Hornu a aujourd’hui disparu : il a servi à combler une partie de l’ancien canal Mons-Condé pour servir d’assise à une portion de l’autoroute Bruxelles-Paris.

La rangée d’arbres au pied du terril marque le début du sentier de la Taillette.

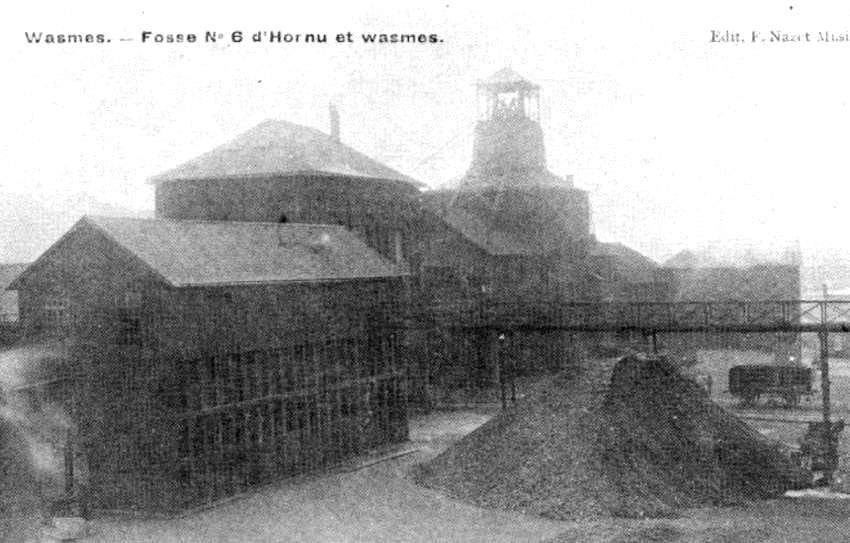

Le puits n° 6 (au bout de la rue du Pont d’Arcole)

Ce puits est le dernier à avoir conservé des cordes en chanvre de Manille pour la suspension des cadres. Il a fermé en 1948.

Le 23 septembre 1877, une grève y tourne à l’émeute : plusieurs ouvriers sont tués ou blessés par les forces de l’ordre.

Actuellement :

Le terril du VI

Sommet du terril du VI

Vue depuis le sommet du terril : la Cense de la Court.

La Grande Veine (Escouffiaux)

Déjà frappé à la Grande Veine par deux coups de grisou qui font une trentaine de morts en 1818, le site de Wasmes vit un nouveau drame, le 9 avril 1819. Ce jour-là ce sont 91 mineurs qui perdent la vie au puits de l’Escouffiaux à cause du grisou. La lampe inventée par l’Anglais Davy n’est pas encore très généralisée.

Le charbonnage de la Veine-l'Evêque est nominalement cité vers 1382.

La première machine à feu pour pompe d’exhaure est installée vers 1734 à la Grande Veine l’ Evêque par Robert Fastré.

L’origine du nom "Escouffiaux"

Plusieurs hypothèses existent sur l’origine du nom. Certains l’attribuent au mot borain èscoufiô, signifiant épervier, ou à l’expression èscouf’tér l’grisou, qui désigne la ventilation des galeries de mine. Mais ces pistes restent peu probables.

La version la plus crédible est historique : les terrains appartenaient avant 1790 à l’Abbaye de Saint-Ghislain et au seigneur Colmant de l’Escouffe, dont le nom aurait donné celui des charbonnages.

Archives de Georges Larcin

Ce charbonnage, situé à la rue du Bois, a aujourd’hui disparu : seules subsistent une portion du mur d’enceinte et les dalles marquant l’emplacement des puits.

N.B. : à l’arrière-plan, le clocher de l’église de Petit-Wasmes.

Accidents : 1818 : 39 morts. 1819 : 91 morts. 1822 : 3 morts. De 1823 à 1826 : 19 morts…

Commentaires